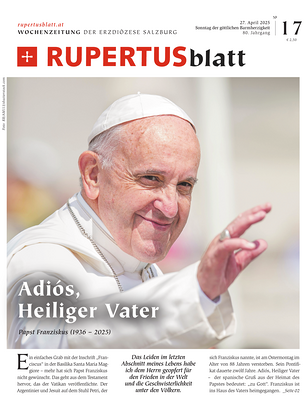

Aktuelles E-Paper

Er wollte Kirche und Gesellschaft zum Besseren verändern

Vatikanstadt. Papst Franziskus setzte in seiner Amtszeit eine Vielzahl thematischer Akzente und leitete umfassende Reformen ein. Mit Predigten über menschliche Schwächen und mit einem Fokus auf Umwelt und Solidarität über die Grenzen der Religionen hinweg versuchte er, den Blick der Kirche auf neue Schwerpunkte zu lenken – wie schon vor seinem Pontifikat als Erzbischof der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Schon in diesem Amt waren seine Markenzeichen eine Zugewandtheit zu den Armen und eine bescheidene, zurückgezogene Lebensführung.

Über das Papstamt sagte er bereits vor seiner Wahl: „Er muss ein Mann sein, der ausgehend von Christus der Kirche hilft, an die Ränder der menschlichen Existenz zu gehen.“ In diesem Geist predigte Franziskus eine Kirche, die offen sein sollte für alle Menschen – auch für jene, die anders glauben, leben und lieben, als es die Kirche lehrt. „An die Ränder gehen“ wurde zum Leitwort für sein Pontifikat.

Papst der Benachteiligten

Sein Name war Programm: Als Erster in 2.000 Jahren Kirchengeschichte gab sich Jorge Mario Bergoglio den Papstnamen Franziskus – in Erinnerung an den „Heiligen der Armen“, Franz von Assisi. Entsprechend groß war sein Einsatz für Geflüchtete, Häftlinge und Arme, für den Franziskus auch außerhalb der Kirche großes Ansehen genoss. Schon bei seiner ersten Reise als Papst besuchte er 2013 die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Dort wies er auf das Flüchtlingselend in Afrika und auf dem Mittelmeer hin.

In seinen Lehrschreiben verurteilte Franziskus in Solidarität mit den Benachteiligten die „Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht“ und die Verteilungsungerechtigkeit auf der Welt als „Wurzel der sozialen Übel“. Im Geiste des heiligen Franz von Assisi veröffentlicht der Papst 2020 die Enzyklika „Fratelli tutti“ mit Visionen für eine solidarische und ökologisch handelnde Menschheit. Sie wird von Franziskus selbst als „Sozialenzyklika“ bezeichnet.

Papst der Friedensappelle

Nahezu wöchentlich richtet Franziskus Gebetsaufrufe und Appelle für den Frieden in der Welt an die Menschen und rief Konfliktparteien zu einer friedlichen Beilegung auf: Russland und die Ukraine ebenso wie Israel und die Palästinenser, Syrien, Kolumbien nach dem Bürgerkrieg oder Nord- und Südkorea. Sein Credo lautete: „Niemals Gewalt im Namen Gottes.“

Spektakulär war 2014 die Wiederannäherung zwischen dem kommunistischen Kuba und den USA, die auf eine Initiative des Papstes zurückging. Vergeblich blieben hingegen seit Beginn des Krim-Konflikts seine Aufrufe zu einer friedlichen Lösung zwischen Russland und der Ukraine. Zu Präsident Wladimir Putin gelingt letztlich auch dem „Friedenspapst“ kein echter Zugang.

Papst der Umwelt

Die Folgen des Klimawandels und der rücksichtslose Umgang der Menschen mit der Schöpfung zählten zu den größten Anliegen des verstorbenen Papstes. Er ermahnte regelmäßig zu mehr Sorgfalt mit der Umwelt, den Menschen und ihren kulturellen Traditionen. Sein Lehrschreiben „Laudato si“ von 2015 war die erste echte Umwelt-Enzyklika eines Papstes. In ihr machte er sich wissenschaftliche Hypothesen rund um den Klimawandel zu eigen und rief zu einer radikalen Umkehr in Politik und Wirtschaft auf. Auch die mit Spannung erwartete Amazonien-Synode 2019 brachte Warnungen vor der Zerstörung von Menschenrechten und Umwelt.

Zum Schutz der Umwelt hat Franziskus Texte mit stark aufforderndem Charakter veröffentlicht, um die Politik zum Handeln zu bewegen.

„Zum Schutz der Ökosysteme und des Klimas hat Franziskus Texte mit stark aufforderndem Charakter veröffentlicht, um die Politik zum Handeln zu bewegen“, würdigt der Freiburger Theologe Magnus Striet das Umweltengagement des Papstes: „Um die notwendigen Maßnahmen politisch zu organisieren, bedarf es starker Akteure. Und in diesem Punkt war Franziskus eine vernehmbare Stimme.“

Papst der Kirchenreformen

Franziskus widmete sich mit Nachdruck dem Umbau der römischen Kurie und erließ mehr Gesetze als die meisten Päpste zuvor. Schlussstein war die neue Kurienverfassung, die 2022 in Kraft trat. Unter anderem sollen künftig auch männliche wie weibliche Laien zu Behördenleitern ernannt werden können.

2021 initiierte Papst Franziskus den „Synodalen Prozess“ als Reformprojekt einer neuen globalen Kirchenverfassung, die den Laien auf allen Ebenen der Weltkirche mehr Mitbestimmungsrechte geben sollte. Hierfür berief er eine Weltsynode ein – die erste in der Kirchengeschichte, an der auch Frauen stimmberechtigt teilnahmen. Mit der Missionsschwester Simona Brambilla wird Anfang 2025 erstmals eine Frau zur Leiterin einer vatikanischen Kurienbehörde (Ordensbehörde) ernannt. Kurz darauf folgt Schwester Raffaella Petrini als Regierungschefin für den Vatikanstaat.

Ein historischer Papst

Die katholische Theologin Johanna Rahner sieht Papst Franziskus kirchenhistorisch in einer bedeutenden Rolle: „Er ist mit Sicherheit ein Papst gewesen, von dem man sagen kann: Die Kirche ist nach seiner Amtszeit dauerhaft anders als sie vorher gewesen ist.“ Franziskus habe neue Methoden der Entscheidungsfindung und des Austausches angestoßen und etabliert. „Dahinter wird auch sein Nachfolger nicht mehr zurückgehen können“, sagt die Professorin für Dogmatik, Dogmengeschichte und Ökumenische Theologie an der Universität Tübingen. „Man kann jetzt wieder offen diskutieren in der katholischen Kirche – anders als beim Hardcore-Katholizismus der beiden Vorgänger-Pontifikate von Johannes Paul II. und Benedikt XVI.“, betont Johanna Rahner.

kap/tom